「継続は力なり」という言葉を信じて何かを始めてみたものの、三日坊主で終わってしまった経験はありませんか。目標達成のためには続けることが大切だと分かっていても、モチベーションが続かなかったり、思うような成果が出ずに諦めてしまったりすることは誰にでもあるものです。

しかし、一方で、大きな成功を収める人々には共通点があります。彼らが持つ継続力がある人の特徴は一体何なのでしょうか。そして、どうすればその力を身につけることができるのでしょうか。この記事では、単なる精神論ではなく、誰もが実践できる具体的な方法論として、目標達成を加速させる習慣の重要性を解説します。継続のメカニズムを理解し、あなたの挑戦を成功へと導くためのヒントを見つけていきましょう。

この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。

記事のポイント

- 「継続は力なり」という言葉の科学的な根拠

- 継続力がある人に共通する思考パターンと行動様式

- モチベーションに頼らず行動を続けるための具体的な技術

- 挫折しそうになった時に試すべき効果的な対処法

「継続は力なり」の本当の意味を解説

このセクションでは、「継続は力なり」という言葉の本質に迫ります。なぜ継続することが成功に繋がるのか、そのメカニズムを解き明かし、継続できる人とそうでない人の違いはどこにあるのかを明らかにしていきます。

- 継続が成功に繋がるメカニズム

- 継続力がある人の特徴は?

- 目標達成を加速させる習慣の重要性

- 挫折しないためのマインドセット

- モチベーションを維持するコツ

継続が成功に繋がるメカニズム

「継続は力なり」という言葉は、単なる精神論やことわざではありません。これには、心理学的、脳科学的な観点からも明確な根拠が存在します。何かを続けることで、私たちの脳やスキルには具体的な変化が起こるのです。

まず、スキル面では「学習曲線」という考え方が当てはまります。新しいスキルを学び始めの頃は、努力してもなかなか成果が見えにくい停滞期(プラトー)があります。しかし、そこで諦めずに継続すると、ある点を境に急激に能力が向上する時期が訪れます。多くの人は、このブレークスルーポイントに到達する前にやめてしまうのです。

次に、脳科学的には、特定の行動を繰り返すことで脳内の神経回路(シナプス)の結合が強固になることが分かっています。これは「長期増強(LTP)」と呼ばれる現象で、繰り返し練習することで、その行動がよりスムーズに、無意識的に行えるようになる脳の仕組みです。自転車の乗り方を一度覚えれば忘れないのも、この働きによるものと考えられます。

したがって、継続することは、スキルを飛躍させ、行動を自動化するための極めて合理的なプロセスと言えます。

継続力がある人の特徴は?

継続力がある人々には、いくつかの共通した特徴や思考パターンが見られます。これらは生まれ持った才能というよりも、後天的に身につけることができる習慣や考え方です。

第一に、彼らは完璧主義ではありません。最初から100点を目指すのではなく、「まずは60点でいいから始める」「今日は10分だけやる」というように、行動へのハードルを極端に低く設定します。これにより、行動を起こす際の心理的な抵抗を減らし、とにかく「始める」ことを優先するのです。

第二に、結果ではなくプロセスに焦点を当てています。例えば、「10kg痩せる」という結果だけを追うのではなく、「毎日30分ウォーキングする」という行動そのものを目標にします。自分でコントロールできない結果に一喜一憂するのではなく、コントロール可能な日々の行動ができたかどうかを評価するため、モチベーションを維持しやすいのです。

そして第三に、彼らは失敗を学習の機会と捉えます。計画通りに進まなくても、「なぜ上手くいかなかったのか」「どうすれば改善できるか」を冷静に分析し、次の行動に活かします。失敗を終わりと捉えず、目標達成までの単なる過程と考えることで、精神的な落ち込みを防いでいるのです。

目標達成を加速させる習慣の重要性

継続を支える最も強力なツールの一つが「習慣化」です。私たちの1日の行動の約半分は、意識的な決定ではなく習慣によって行われているという研究結果もあります。この習慣の力を意図的に活用することができれば、目標達成の確率は格段に高まります。

習慣化のメリットは、意志力やモチベーションといった不安定な感情エネルギーを消費せずに、目標達成に必要な行動を自動的に実行できる点にあります。例えば、毎朝起きたらすぐに歯を磨くように、勉強や運動といった行動を「やるのが当たり前」の状態に組み込んでしまうのです。

習慣を形成するためには、「トリガー(きっかけ)→ルーチン(行動)→リワード(報酬)」というサイクルを意識することが効果的です。例えば、「朝起きたら(トリガー)→すぐにウェアに着替えてランニングする(ルーチン)→好きな音楽を聴きながらシャワーを浴びる(リワード)」といった形です。

このような仕組み作りを通じて、最初は大変だと感じていた行動も、次第に脳が「快」と認識するようになり、無理なく続けられるようになります。言ってしまえば、習慣の重要性を理解し、それを味方につけることが、継続力を手に入れるための鍵となります。

挫折しないためのマインドセット

継続の過程では、必ずと言っていいほど困難や停滞期が訪れます。そのような時に挫折しないためには、事前に適切なマインドセット(心の持ちよう)を準備しておくことが大切です。

重要なのは、「成長マインドセット」を持つことです。これは、自分の能力は生まれつき決まっているのではなく、努力や経験によって伸ばすことができるという考え方です。このマインドセットがあれば、壁にぶつかった時も「自分の能力が足りないからだ」と諦めるのではなく、「これは成長の機会だ」と前向きに捉えることができます。

一方で、「固定マインドセット」を持つ人は、自分の能力は固定的だと考えているため、失敗を自分の才能の欠如の証明と捉えがちで、挑戦を避ける傾向があります。

以下の表は、両者の考え方の違いをまとめたものです。

| 状況 | 成長マインドセットの考え方 | 固定マインドセットの考え方 |

|---|---|---|

| 困難な課題 | 挑戦であり、学びの機会 | 自分の能力が試される。失敗するかも |

| 失敗した時 | 何が学べるだろうか? | 自分には才能がないんだ |

| 努力について | 成長への道筋 | 才能がないから必要なこと |

| 他者の成功 | 刺激を受け、ヒントを得る | 脅威を感じ、嫉妬する |

このように、物事の捉え方一つで、困難に直面した際の行動は大きく変わります。挫折を防ぐためには、意識的に成長マインドセットの視点を取り入れることが求められます。

モチベーションを維持するコツ

多くの人が継続できない理由として挙げるのが「モチベーションの低下」です。しかし、そもそもモチベーションは感情の一種であり、常に高く保ち続けることは不可能です。大切なのは、モチベーションの有無に関わらず行動を続けるための仕組みを作ることです。

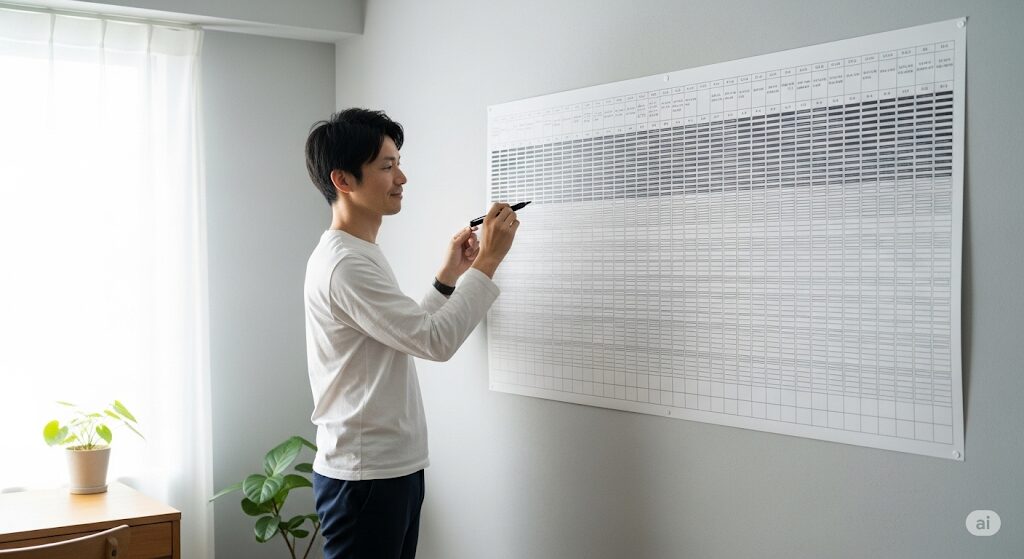

その一つが、進捗の可視化です。カレンダーに印をつけたり、アプリで記録をつけたりすることで、自分がどれだけ続けてきたかを視覚的に確認できます。積み重ねが見える化されることで、「ここまで続けたのだから、やめるのはもったいない」という心理(サンクコスト効果)が働き、行動を後押ししてくれます。

また、仲間を見つけることも非常に有効です。同じ目標を持つ人と進捗を報告し合ったり、励まし合ったりすることで、一人では乗り越えられない壁も突破しやすくなります。SNSやオンラインコミュニティを活用するのも良い方法でしょう。

さらに、自分へのご褒美を適切に設定することも忘れてはいけません。「1週間続けられたら好きなケーキを食べる」「1ヶ月達成したら欲しかった本を買う」など、小さな目標達成ごとに報酬を用意することで、脳は行動と快楽を結びつけ、次への意欲が湧きやすくなります。

人生を好転させる「継続は力なり」の実践法

ここでは、これまで解説してきた理論を、実際の行動に落とし込むための具体的な方法を紹介します。小さな成功体験の積み重ね方から、環境作り、そしてどうしても継続できない時の対処法まで、今日から始められる実践的なテクニックを学びましょう。

- 小さな成功体験の積み重ね方

- 継続を助ける環境づくりのポイント

- 継続できない時の具体的な対処法

- 三日坊主を克服する思考法

- 偉人に学ぶ継続することの価値

- まとめ:あなたの未来を変える継続は力なり

小さな成功体験の積み重ね方

継続力を養う上で、最も効果的なものの一つが「小さな成功体験」を積み重ねることです。これは自己肯定感を高め、「自分はやればできる」という感覚(自己効力感)を育むために不可欠なプロセスです。

ポイントは、目標を可能な限り小さく分解することです。例えば、「毎日1時間勉強する」という目標が大きく感じるなら、「毎日テキストを1ページだけ開く」というレベルまでハードルを下げます。これなら、どんなに疲れている日でも実行できる可能性が高いでしょう。

そして、その小さな目標を達成できたら、自分自身をしっかりと褒めてあげることが大切です。たとえ「テキストを開いただけ」でも、それは目標達成に向けた価値ある一歩です。この「できた」という感覚の積み重ねが、やがて大きな自信へと繋がっていきます。

このアプローチは「ベイビーステップ」とも呼ばれ、行動への心理的抵抗を最小限に抑えながら、着実に前進するための非常に有効な戦略です。大きな目標を前にして足がすくんでしまう人は、まずこの小さな一歩から始めてみてください。

継続を助ける環境づくりのポイント

人の意志力は、思った以上に脆いものです。そのため、意志力に頼るのではなく、継続せざるを得ない「環境」や「仕組み」を整えることが賢明なアプローチとなります。

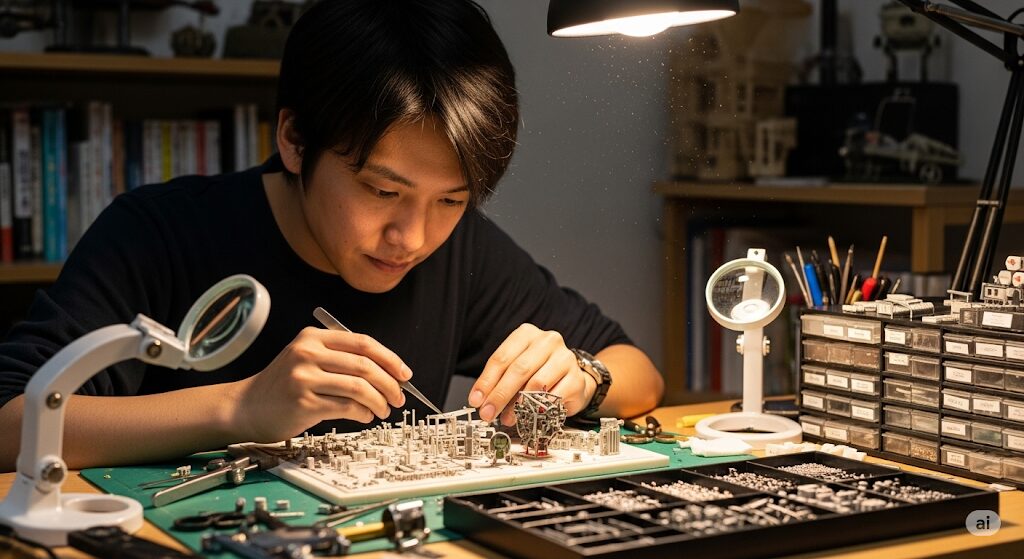

物理的な環境を整える

行動を妨げる障害物を物理的に取り除くことが基本です。例えば、朝にランニングをしたいなら、寝る前にランニングウェアを枕元に置いておきます。逆に、夜更かしをやめたいなら、寝室にスマートフォンを持ち込まないといったルールを設けます。このように、少しの工夫で行動のハードルは大きく変わります。

時間的な環境を整える

特定の行動を、毎日決まった時間、決まったタイミングで行うようにスケジュールに組み込むことも有効です。例えば、「昼休みが終わったら、必ず15分間読書する」のように、既存の習慣と新しい習慣をセットにすると(習慣のペアリング)、忘れにくく、実行しやすくなります。

人間関係の環境を整える

前述の通り、仲間を見つけたり、自分の目標を公言したりすることも強力な環境作りです。「ピアプレッシャー」や「一貫性の原理」といった心理的な効果が働き、簡単にはやめられない状況を作り出すことができます。

これらのように、自分の意志を過信せず、環境の力を上手く利用することが、長期的な継続を成功させるための鍵となります。

継続できない時の具体的な対処法

どれだけ計画を立て、環境を整えても、どうしても継続できない日は訪れるものです。そんな時に自分を責めてしまうと、自己嫌悪に陥り、そのまま挫折してしまうケースが少なくありません。大切なのは、そんな時のための対処法をあらかじめ知っておくことです。

まず、計画を一時的に中断することを自分に許可しましょう。「0か100か」で考えるのではなく、「今日はできないから休む。でも明日からまた再開する」と柔軟に考えることが重要です。1日休んだからといって、これまでの積み重ねが無駄になるわけではありません。

次に、なぜ継続できないのか、その原因を冷静に分析してみることも有効です。目標設定が高すぎるのかもしれませんし、単に心身が疲れているだけかもしれません。原因が分かれば、目標を下方修正したり、休息を優先したりと、具体的な対策を打つことができます。

もしモチベーションの低下が原因であれば、自分がなぜその目標を達成したいのか、原点に立ち返ってみるのも良い方法です。目標を達成した後の素晴らしい未来を想像したり、憧れの人の姿を見たりすることで、再び情熱の火が灯ることもあります。

三日坊主を克服する思考法

「自分は何をやっても三日坊主だ」と悩んでいる人は少なくありません。しかし、三日坊主は意志が弱いから起こるのではなく、脳の仕組みに起因する自然な反応である側面も持ち合わせています。

私たちの脳には、変化を嫌い、現状を維持しようとする「現状維持バイアス」という働きがあります。新しい習慣は、脳にとって「異常事態」であり、元の楽な状態に戻そうとする力が働くのです。これが三日坊主の正体の一つです。

この抵抗に打ち勝つためには、変化をできるだけ小さくし、脳に気づかれないように少しずつ進めることが効果的です。例えば、運動習慣をつけたいなら、最初の3日間は「ウェアに着替えるだけ」でOKとします。脳がその行動に慣れてきたら、次のステップとして「5分だけストレッチする」を追加する、といった具合です。

このように、脳を騙し騙し、新しい行動が「安全で快適なものだ」と認識させていくことで、現状維持バイアスを乗り越え、習慣として定着させることが可能になります。

偉人に学ぶ継続することの価値

歴史上の偉人や成功者たちの多くが、「継続は力なり」を自身の人生で体現しています。彼らのエピソードは、私たちに継続の価値を改めて教えてくれます。

例えば、発明家のトーマス・エジソンは、電球を発明するまでに1万回以上の失敗を繰り返したと言われています。彼はそれを失敗とは呼ばず、「この方法ではうまくいかないということを発見したのだ」と語りました。この不屈の精神と継続があったからこそ、世界を照らす発明が生まれたのです。

また、作家の村上春樹氏は、毎日決まった量の原稿を書き、決まった距離を走ることを長年続けていることで知られています。彼は才能について、「集中力と持続力の方が大事だ」と述べています。日々の淡々とした継続が、世界的な名作を生み出す土台となっていることがうかがえます。

これらの例から分かるように、類まれなる才能を持つ人々でさえ、その成功は日々の地道な継続によって支えられています。彼らの姿は、継続することの先にこそ、大きな成果が待っていることを力強く示してくれます。

まとめ:あなたの未来を変える継続は力なり

この記事では、「継続は力なり」という言葉をテーマに、その科学的な根拠から、継続力を身につけるための具体的なマインドセットや実践方法までを網羅的に解説してきました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

まとめ

- 継続はスキル向上と脳の神経回路強化に繋がる

- 継続できる人は完璧主義ではなく行動へのハードルが低い

- 結果よりプロセスを重視し失敗を学習機会と捉える

- 意志力に頼らず行動を自動化する習慣の力が鍵となる

- 自分の能力は伸ばせると信じる成長マインドセットを持つ

- モチベーションは感情であり維持しようとしない

- 進捗を可視化しサンクコスト効果を利用する

- 目標は可能な限り小さく分解して成功体験を積む

- 「できた」という感覚の積み重ねが自己効力感を育む

- 継続せざるを得ない物理的・時間的な環境を作る

- 継続できない日は休み原因を冷静に分析する

- 三日坊主は脳の現状維持バイアスによる自然な反応

- 変化を小さくして脳を少しずつ慣らしていく

- 歴史上の偉人たちも地道な継続で成功を掴んでいる

- 継続の先にこそ大きな成果と自己成長が待っている

また日々の習慣をより継続が可能となるよう、本サイトの習慣に関するサマリーと、心にとどめておくのにおススメな名言を紹介します。

- 終日行える習慣:継続は力なり!いつもの習慣

- 朝行える習慣:継続は力なり!朝の習慣

- 夜行える習慣:継続は力なり!夜の習慣

- 名言集:継続は力なり!コツコツ続ける習慣の名言

継続は力なり!コツコツ続ける日々の習慣

- 継続は力なり!いつもの習慣

- 継続は力なり!昼の習慣

- 継続は力なり!夜の習慣

継続は力なり!いつもの習慣

| 習慣 | 例 | 理由 | 本サイトの関連リンク |

|---|---|---|---|

| いつもと違う行動を試す | 通勤ルートを少し変える 一駅前で降りて歩く いつもと違う朝食を食べる | 新しい風景や体験が、固定化された思考をリセットし、新しい視点を生むきっかけを与えてくれます。 | 自己肯定感が低い原因は?今日からできる高め方まで徹底解説 |

| 物事の良い面を探す | 仕事で叱られたら「期待されている証拠だ」、苦手な同僚がいたら「あの人の〇〇な部分は見習えるな」など意識的にポジティブな側面を探す | ネガティブに偏りがちな思考の癖をリセットし、物事を多角的に捉える訓練ができる | 自己肯定感が低い原因は?今日からできる高め方まで徹底解説 |

| ネガティブな感情を「天気」のように受け流す | 「嫌だな」「不安だな」と感じたとき、「こんな風に思う自分はダメだ」と責めるのをやめ、代わりに「今、自分はそう感じているんだな」と、ただ事実として受け止めます。 | 感情に良い悪いの判断を加えず、ありのまま受け入れることで、無駄な自己否定を防ぎ、心の負担を軽く | 自己肯定感が低い原因は?今日からできる高め方まで徹底解説 |

| 見返りを期待しない | 親切な行動に対して、相手からの感謝やお返しを当然とは考えず、行為そのものに喜びを見出す | 相手の反応に一喜一憂することが減り、心が安定します。純粋な優しさは自分自身の幸福感にもつながります。 | 人当たりがいいのに疲れるのはなぜ?特徴と長所を活かす方法 |

| 自分の成功は運が良かったと考える | 自分の成功は努力だけでなく、多くの幸運や支えの上に成り立っていると考える | 謙虚な姿勢を保つことができ、他者への感謝や共感が自然と生まれます。この姿勢が、さらに良い運と人間関係を引き寄せます。 | 人当たりがいいのに疲れるのはなぜ?特徴と長所を活かす方法 |

| 自分の感情やエネルギーの状態を確認する | 付き合いのある人の名前をリストアップし、会うと「元気になる」「どちらとも言えない」「疲れる」などの印をつける。 | 漠然としたモヤモヤが、自分のエネルギーを消耗させている明確な原因だと認識できるため。 | 人間関係の断捨離で運気好転。後悔しない方法とコツ |

| 人間関係の断捨離時は穏やかに少しずつ距離を置く | 自分から連絡する頻度を減らす、二人きりではなくグループで会うなど。 | 相手への心理的な依存や執着が自然と薄れ、冷静に関係性を見つめ直すことができるため。 | 人間関係の断捨離で運気好転。後悔しない方法とコツ |

| LINEの通知をオフにする | 緊急性の低い雑談が中心のグループチャットや、特定の個人からの通知をオフに設定する。 | 「すぐに返信しなければならない」という見えないプレッシャーから解放され、不要なストレスから心を効果的に守ることができるため。 | 人間関係の断捨離で運気好転。後悔しない方法とコツ |

| 人間関係の断捨離時はあえて返信に時間を置く | 業務連絡など必要な場合を除き、返信に数時間、あるいは半日ほどの時間を置くことを試す。 | 周囲の「すぐに返信をくれる人」という期待を徐々に上書きし、返信が遅くても問題視されなくなるため。 | 人間関係の断捨離で運気好転。後悔しない方法とコツ |

| 一人の時間を自分の好きなことで満たす | 楽器の練習、美術館巡り、気ままな温泉旅行など、これまで後回しにしていたことを楽しむ。 | 自分自身の内面が潤い、充実することで、無理に探さなくても同じような価値観を持つ新しい縁を引き寄せることができるため。 | 人間関係の断捨離で運気好転。後悔しない方法とコツ |

継続は力なり!朝の習慣

| 習慣 | 例 | 理由 | 本サイトの関連リンク |

|---|---|---|---|

| 今日の小さな目標を立てる | 今日は参考書を3ページ進める、誰かに笑顔で挨拶する | 小さな成功体験を積み重ねることで、着実に前に進んでいる感覚が自信に繋がり、「自分にもできる」という感覚を育む | 自己肯定感が低い原因は?今日からできる高め方まで徹底解説 |

継続は力なり!夜の習慣

| 習慣 | 例 | 理由 | 本サイトの関連リンク |

|---|---|---|---|

| 褒められた経験・成功体験を3つ思い出す | 3行日記を書く | 感謝や自分の良い点を意識的に再認識するため | 自己肯定感が低い原因は?今日からできる高め方まで徹底解説 |

| 「これも私だから」と一日を締めくくる | 一日を振り返り「良い部分もダメな部分も全部含めて『これも私だから』」と心の中で唱える | 完璧ではない自分をそのまま受け入れる「自己受容」の練習。否定の連鎖を断ち切り、穏やかな気持ちで眠りにつく助けになります。 | 自己肯定感が低い原因は?今日からできる高め方まで徹底解説 |

継続は力なり!コツコツ続ける習慣の名言

- どんな時でも、どんな状況であっても「続けた人」に明るい未来がやってくる

- 人生、実は逆だった

どんな時でも、どんな状況であっても「続けた人」に明るい未来がやってくる

「夢を叶えた人」は自分を信じ続けた人

「好かれる人」はいつでも思いやりを忘れなかった人

「愛される人」は心から愛し続けた人

「運がいい人」は失敗から何度も立ち上がった人

「幸せな人」は当たり前に感謝し続けた人

人生、実は逆だった

良いことが起きたから感謝するのではない。感謝するからこそ、良いことが起きる。

準備をしてから始めるのではない。始めるから準備が整う。

勇気がある人が行動できるのではなく、行動する人に勇気が宿るだけ。

何かを得たから与えるのではなく、与えるから何かを得ることができる。

見せびらかすほど中身は虚しい。本質は静かに、質素に、内側から豊かに生きている。

偉そうにするほど実は弱虫で、偉大な人は誰よりも腰が低く、静かである。

「嫌われたくない」と願い取り繕う人ほど孤立し、「嫌われてもいい」と覚悟を決め素の自分を出せる人間ほど、自然と惹きつけられる。

人生とは「逆」を知るものが静かに豊かになり、静かに愛され、静かに勝っていく。

いつだって強く見せる努力をするより、強くなる努力をしなければならない。